Asteroid City marque une étape franche dans la filmographie de Wes Anderson : celle de l’émotion. Dissection, motif par motif, du dispositif ô combien particulier de ce chef-d’œuvre doux-amer.

Si Isle of Dogs est mon film préféré de Wes Anderson – et au-delà de la persona du réalisateur, c’est aussi un film que j’aime beaucoup de par son énergie inépuisable, les combinaisons de détails qui peuplent l’animation et la musique d’Alexandre Desplat (pour ne citer que ces techniques) –, Asteroid City est arrivé à un point où je me suis demandé si j’aimais le style si caractéristique et iconographique du cinéaste. Une question personnelle qui je pense n’est pas anodine au fait qu’il s’interroge lui-même, d’abord avec The French Dispatch (2021) et maintenant avec Asteroid City, sur les différentes couches de sa mise en scène, ce qu’elles enferment en même temps qu’elles ouvrent, dans le gap entre l’histoire raconté et l’histoire à raconter. On pourrait effectivement reprocher à Wes Anderson d’appliquer son vernis sur des histoires plutôt que l’inverse, ce qui rend le geste redondant, pour ne pas dire sans finesse (paradoxalement). Et c’est bien pour cela que, malgré mon attache pour un film en particulier, il ne m’atteint pas autant que d’autres cinéastes dont j’ai vu la quasi-entièreté de la filmographie.

C’est ainsi que Asteroid City m’a ouvert les yeux sur une chose qui, au-delà d’un schéma scénaristique ou de style, manquait pour produire chez moi un intérêt pour le réalisateur : l’émotion. Celle que je ressens, oui, mais avant tout que les personnages, dans leurs périples et, nous le verrons, leurs jeux de rôles, sont en mesure de ressentir. Dans The Grand Budapest Hotel, Mr. Gustave aime les vieilles, mais semble bien trop vieux lui-même. Benicio del Toro aime une Léa Seydoux gardienne de prison dans The French Dispatch, mais ne fait que la peindre (encore une fois, poser un vernis dessus). Le sentiment véritable le plus récent de sa filmographie dont je me souviens, c’est celui entre les deux gamins de Moonrise Kingdom : amour épistolaire, aventure d’enfants, mariage précoce, le temps des copains et de l’aventure.

Dans Asteroid City, c’est la rencontre entre des acteurs de théâtre avec leurs personnages pour une pièce éponyme qui constitue une trame essentielle à la génération d’une émotion, et même d’une quête vers la compréhension de celle-ci. Le film opère alors une inversion du système de Wes Anderson puisque ce qui fait foi chez le cinéaste, cette fameuse mise en scène picturale, symétrique et pastellisée, vient en fait s’imprimer dans l’aventure des personnages, leurs remises en question ; en somme : leur aventure. Un Wes Anderson auto-critique qui, à la même manière que Steven Spielberg dans The Fabelmans et Quentin Tarantino dans Once Upon a Time… in Hollywood, rappelle les fondements émotionnels de son cinéma. Et donc, dans cet élan, disséquons point par point ce qui fabrique l’émotion complexe de Asteroid City. Et comme le traumatisme pour Spielberg et la référence pour Tarantino sont des bons pivots pour synthétiser ce que l’on apprend d’eux dans ces deux films, je pense que le motif du jeu est celui qui m’a guidé vers cette émotion, et m’a rapproché un peu plus vers le cinéaste.

JEUX DE RÔLES

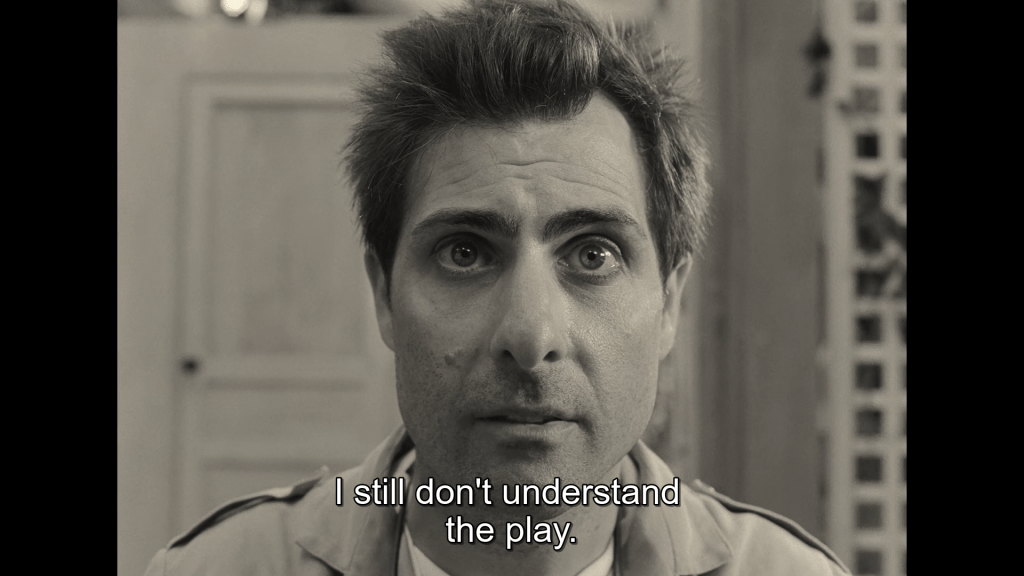

Jones Hall (interprété par Jason Schwartzman), l’acteur qui joue Augie Steenbeck dans la pièce intitulée Asteroid City, s’arrêtera en pleine représentation, au climax de celle-ci, et se dirige vers les coulisses pour clamer qu’il ne comprend pas la pièce (« I still don’t understand the play »). Schubert Green, le metteur en scène de la pièce, lui fait comprendre à ce moment précis qu’il est quasiment devenu le personnage qu’il incarne dans la pièce. S’il pense lui répondre directement, c’est surtout une parabole en rapport à une autre réplique prononcée dans la pièce par le fils d’Augie Steenbeck qui démontre qu’il y aurait alors un sens dans la vie suite à l’apparition d’un alien – comprendre ici, un sens dans l’incarnation du personnage. La pièce, « the play » en anglais, donc, qui montre comment un acteur, de par son jeu, parvient à s’oublier lui-même en épousant la peau du personnage qui le recouvre. Geste simple pour quiconque s’intéresse au métier d’acteur et décide de placer ce traitement dans une œuvre de fiction afin de produire une mise en abyme (l’acteur dans l’acteur). A ceci près que Wes Anderson complexifie la chose justement par une recherche (et des indices) de compréhension et d’explication de l’acteur pour son rôle, et peut-être plus que cela. Deux scènes attestent de cela.

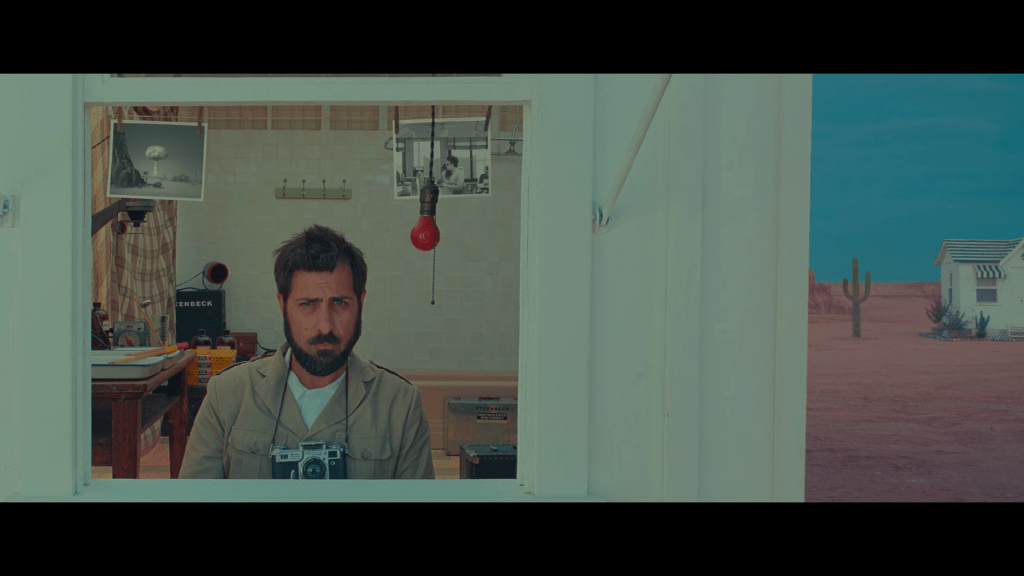

Plus tôt dans le film, Jones Hall rencontre le dramaturge qui a écrit la pièce, un certain Conrad Earp, interprété par Edward Norton, afin de parler de la pièce et, surtout, du rôle. Le « présentateur » du film, joué par Bryan Cranston, dira que cette rencontre fait désormais partie de l’esthétique de « la grande saga de l’univers théâtral ». Ainsi, la caméra, qui laissait apparaître le présentateur au premier plan et le salon de Conrad au second, s’approche comme pour épouser cet « univers théâtral », afin de mélanger le cadre cinématographique au cadre théâtral : plan d’ensemble, fixe, au décor tamisé de bougies et d’artifices en tout genre. La rencontre est exceptionnelle et donc peut adopter le style andersonien – symbolisé ici par un simple mouvement de caméra, on saluera la simplicité. Au-delà de la rencontre de l’interprète avec son rôle, c’est celle avec le metteur en scène qui a justifié un tel recadrage de type andersonien. La transition entre le commentaire du présentateur et la scène pleinement cadrée (et découpée, puisque d’autres cadres suivront) est probablement justifiée par le fait que nous avons déjà vu Jones Hall dans le rôle d’Augie Steenbeck avant la rencontre avec Conrad Earp, comme un rappel de l’acteur rattrapé par son rôle. Conscientisation du personnage par la tenue militaire que porte Augie au moment d’arriver chez Conrad (issue qui plus est de sa dernière pièce qui vient de se terminer). En effet, Augie Steenbeck est un photographe de guerre, ce qui nécessite une tenue vestimentaire raccord (afin de ne pas paraître intrusif et étranger à l’expérience du terrain – et par extension, du rôle). S’ensuit une audition, où Jones joue Augie, qui comblera Conrad, jusqu’à embrasser son comédien : pour une raison à mi-chemin entre coups de foudre ou fictosexualité.

Enfin, juste après avoir soumis ses interrogations au metteur en scène en backstage comme décrit plus haut, Jones Hall décide de prendre l’air et d’allumer une cigarette à l’extérieur, sur un balcon. En face, sur un autre balcon, se trouve l’actrice qui avait été auditionnée pour le rôle de la mariée morte d’Augie, mais finalement non retenue pour la pièce – incarnée par Margot Robbie. S’ensuit une discussion où l’actrice demande à l’acteur s’il se souvient du dialogue que les deux interprètes devaient avoir lors d’une scène de rêve dont le but pour Augie est de remplacer celle qui fut aussi la mère de ses enfants. A la fin d’une récitation bouleversante basée sur deux anaphrases prononcés seulement par l’actrice (« You say » / « I say »), comme pour répéter une dernière fois cette scène entre eux, Jones Hall prend alors la parole et prononce une réplique de son personnage, mais qui s’avère être la même prononcée face à celle dont ce dernier est tombé amoureux (Midge Campbell, incarnée par Scarlett Johansson) et qui pourrait alors remplacer la maman défunte : « All my pictures came out ». Le montage effectue à ce moment précis une pirouette fabuleuse, un raccord dans l’axe en gros plan, montrant Jones Hall prononcée cette dernière réplique, avant de montrer sur fond noir la photo de la mère défunte, probablement prise par Augie et par ailleurs présentée au début du film. Nous avons alors l’impression d’assister plutôt à un retour du personnage d’Augie, hors représentation, suspendu à un balcon face à l’actrice non retenue dans la distribution. Une scène retirée, un personnage de mère sacrifié, une actrice sur le carreau : pourtant, une vérité qui éclate de par le jeu et le personnage. Et enfin, l’émotion : Jones Hall a peut-être compris que la réponse à son interrogation vient du manque, du vide et du deuil. Son regard, son rôle et sa duplicité, alors, s’amplifient, comme la déclinaison de l’être qu’implique le métier de comédien sous-entendant l’envie de comprendre ce que l’on joue, voire comprendre ce que ressent le personnage. Le personnage de Midge Campbell, en plus d’être implicitement évoqué comme la nouvelle mère, voit l’une de ses répliques récupérée par l’actrice du balcon : « Did it come out ? » est repris par « I hope it comes out ». Comme une réponse de la seconde réplique à la première. La scène de rêve n’aura pas lieu, mais elle a peut-être, finalement, eu lieu sous nos yeux… Midge Campbell qui, dans la pièce de théâtre, prépare un rôle qui consiste par ailleurs à jouer une scène d’overdose aux médicaments, plantée dans sa baignoire. Un rôle d’horizon funèbre qui n’est pas sans rappeler celui de la mariée morte d’Augie – et que Midge Campbell semble pouvoir remplacer…

Wes Anderson opère finalement un jeu de rôle consistant à développer des strates de réalité (dans la pièce et en dehors de la pièce) où traversent des acteurs dont les images et identifications ne se font plus par le biais du style du réalisateur (habillé comme ci, habitant par là) mais par un goût nouveau pour la recherche, la duplicité et, chose étonnante : le mystère, traduit notamment par la fameuse interrogation sur la compréhension de la pièce. Jeff Goldblum lui-même, dans le rôle de l’extraterrestre, s’interroge un moment sur la symbolique de son rôle. Si l’on pense instinctivement à son seul rôle d’extraterrestre dans sa carrière (La Mouche de Cronenberg), il n’est pas anodin que cette question soit posée, d’ailleurs quasi en même temps que la crise existentielle de Jones Hall… Wes Anderson, pour la première fois, entreprend un cinéma pratiquement cérébral, où le mélange interprète/personnage dégage en son fort intérieur une forme de vide et de suspension (le balcon). Quand nous connaissions le styliste pourvoyeur de couleurs et de techniques, le cinéma de Wes Anderson semble ici réduit à un appareil de conjonctures assez simples : le raccord dans l’axe plutôt que le demi-tour, le gros plan isolé plutôt que la multiplication de zoom, le noir et blanc plutôt que la pulsation de couleurs… Des interprètes qui répondent aux personnages, des répliques qui résonnent au-delà de l’espace de représentation (l’actrice écartée qui finit par revenir par la force de la mise en scène)… Et malgré les tourments et la séparation entre représentation et coulisses, tout cela ne manque pas d’amour. A la fin de leur entrevue, Jones Hall et Conrad Earp s’embrassent. A la fin de la scène de balcon, Jones Hall et l’actrice virée font un long silence, comme une sorte de sentiment refoulé qu’ils auraient pu connaître dans la fiction, ou furtivement connu dans la réalité du balcon.

Éloge du dÉfi

Des ados âgés de 14 à 16 ans se rendent à Asteroid City pour décrocher des récompenses décernées par l’Etat pour des inventions d’ordre scientifique (et assez révolutionnaires, jusqu’à les considérer comme propriétés de l’Etat). Outre cette expédition dans la bourgade américaine, c’est la vie de groupe et, encore une fois, les rencontres qui vont s’opérer entre les jeunes gens qui intéressent Wes Anderson. Le groupe de jeunes scientifiques – appelés les « space cadets » – est composés de cinq ados. D’abord, Woodrow, celui qui concentre le plus d’intentions dans le film du fait de son statut d’enfant aîné d’Augie Steenbeck. Ce personnage est constamment muni de son carnet de notes, avec lequel il relève les choses observables, possibles et futures (sa prochaine invention, à priori très ingénieuse, se cache à l’intérieur de celui-ci à la fin du film). Un carnet dont il ne sépare jamais, greffé à la poche de son polo. Quelques petits bouts de papiers parfois lus et notés qui rappellent deux notes rédigées par le metteur en scène Schubert adressées à l’actrice jouant Midge Campbell, Mercedes Ford, afin de la faire revenir dans la distribution qu’elle vient de quitter. Deux notes importantes pour nous puisque elles sont lues par l’acteur jouant Woodrow dans la pièce, ou plutôt la doublure qui a récupéré le rôle de Woodrow. La lecture de ces notes permet non seulement le retour de Mercedes Ford dans la distribution, mais aussi à la doublure d’intégrer celle-ci (au courant désormais de révélations intimes et confidentielles entre Ford et Schubert à la lecture de ces notes). Envoyé au défi de récupérer l’actrice qui est parti elle-même, et défier par cette dernière de lire une note qui devait préalablement rester secrète, la lecture et les notes deviennent la clé de voûte de la destinée du personnage. D’ailleurs, en se posant la question s’il est encore de croyance épiscopalienne, Woodrow sort son carnet et commence à prendre des notes. Avant d’avouer à la fin du film qu’il ne l’est plus. Le défi d’une note (lue, écrite, révélée) devient le défi d’une existence.

Un autre « space-cadet », Clifford Kellogg, est épris d’une forme de défi (plutôt tordu) qu’il s’impose cette fois-ci à lui-même. L’enjeu : proposer un pari à propos d’une action qu’il effectuerait, une action si insolite qu’il se doit de faire un pari sur sa capacité de le faire ou non. Un ressort comique de par la bêtise que ces défis constituent (sauter d’un toit, manger un piment trop fort…), mais de rigueur à définir son existence (oui) parce qu’ils mettent justement sa personne en jeu. Un dialogue extrêmement étonnant et touchant avec son père, spectateur lassé par ces défis incompréhensibles, vient mettre encore une fois l’enjeu de destinée encore plus prégnant dans l’évolution des personnages de Asteroid City. « Quelle est la cause ? Quelle est la raison ? Pourquoi dois-tu toujours parier sur quelque chose ? », demande le père, comme fatigué, face à un fils pétrifié, mystifié par tant d’interrogations. C’est à cet instant qu’une sorte d’abîme se produit sur le visage de Clifford, qui répondra bizarrement sans aucune spontanéité (à contrario de ses défis) mais par raisonnement à voix haute, avec un phrasé à mi-chemin entre le doute et la pensée : « Je ne sais pas… Peut-être parce que j’ai peur… Sinon… Personne… Ne remarquera… Mon existence… Dans l’univers ». Je pense ici beaucoup à Moonrise Kingdom, c’est-à-dire la façon dont les jeunes héros interagissent entre eux, avec une mentalité digne des adultes (organisation, déambulation et mariage) toutefois couplée par une posture et des gestes qui nous rappellent qu’ils sont toujours des enfants. Une sorte de décalage aussi émouvant que drôle. Résultat : le père de Clifford, visiblement touché par la réponse du fils, lui demande ce qu’il souhaite parier. Clifford, avec un calme épatant, veut escalader un cactus… La destinée des personnages ne passe pas par une remise en question, mais visiblement par une envie de comprendre le mystère qui les entoure et qu’ils incarnent dans la pièce, de trouver un terrain d’entente avec eux-mêmes (pour Augie son deuil, pour Woodrow sa croyance, pour Clifford ses défis) mais aussi par le dialogue avec les autres (Jones Hall avec l’actrice qui devait jouer la mariée morte, l’acteur jouant Woodrow avec Mercedes Ford, Clifford avec son père).

Asteroid City fait la part belle aux défis parce qu’ils représentent un moment de pause dans le récit, quand bien même pourrait-on penser au préalable que les retours à la réalité (les coulisses, la préparation de la pièce) sont plus à même de composer ces à-côtés de la fiction qui est déployée : hors il est démontré plus haut qu’il s’agit davantage d’un emboîtement que d’une séparation. Les jeux et les défis font vraiment partie de l’économie narrative. Quelques exemples. Ce général interprété par Jeffrey Wright qui adopte dans son discours une posture digne d’un one man show, jouant un personnage tout à fait extérieur à son statut de général – on penserait encore à un acteur de théâtre du fait qu’il récite les différentes parties de son discours (« chapter one, end of chapter one… »). Une scène tout à fait étonnante a lieu aussi entre les « space cadets », qui jouent à un jeu de mémoire et font preuve d’une résistance à tout épreuve à l’oubli (ce sont des génies) : chaque joueur doit répéter l’intégralité des noms prononcés au fil des tours, et en rajouter un supplémentaire à la fin de la récitation. Si résistants que la fille de Midge Campbell demande à Woodrow de réciter à l’envers la liste des noms, ce qu’il accomplira avec succès. Wes Anderson, à ce moment précis de cette récitation à l’envers, opère un mini travelling compensé extrêmement troublant qui pourtant se synchronise avec l’envers du jeu à cet instant précis, puisque le travelling compensé consiste à faire reculer la caméra tout en zoomant (ou inversement) : deux mouvements à sens inverse. Une fois cette technique terminée, Woodrow prononce le nom de Cléopâtre, annoncé par la fille de Midge Campbell au début de la partie, personnage vers laquelle la caméra opère un mouvement panoramique, signifiant le lien important qui va se constituer entre ces deux personnages dans le film. Autres jeux :

- Les sœurs de Woodrow qui jouent des rôles de sorcière, de vampire, de momie (ou de fée !), et à travers ces rôles de célébrer la mémoire de leur maman défunte : notamment avec des incantations raccord avec leurs personnages.

- « A little warble so we learned ourselves to play » : la sublime scène de musique jouée par Montana et son groupe, accompagnés d’un gamin au chant. Musique qui transforme le désert américain en piste de danse pour les enfants en classe ; et aussi pour Montana et June, la jeune professeure stressée, qui voient ici l’occasion de se rapprocher un peu plus l’un et l’autre, et de se trouver à travers une pause dans la danse, à travers un échange de regard.

- Le golf du grand-père incarné par Tom Hanks.

LA RÈGLE DE LA MISE EN SCÈNE

Au fil de cette exploration à travers les jeux de rôles et multiples jeux et défis qui peuplent le film, je me suis souvent rattaché à la mise en scène de Wes Anderson, expliquant qu’il en avait trouvé une forme d’épure, qu’enfin l’histoire pouvait influencer sa mise en scène, et (peut-être) moins l’inverse : même si je reste convaincu que le cinéaste est du plus du côté de ceux qui s’excusent à demi-mot de raconter une histoire pour produire de la mise en scène plutôt que de faire l’inverse. Mais ce qui m’intéresse vraiment ici c’est à quel point cette greffe opérée avec l’histoire de Asteroid City retient une part fragile, quelque part sur un fil, qui n’appartient finalement qu’à elle, ce qui pour moi va au-delà d’un trait chirurgical ou stylisé. Ce sont par exemple les décadrages en champ-contrechamp entre Augie Steenbeck et Midge Campbell qui révèlent cette intimité sur un fil, qui place côte à côte leur mélancolie. Une idée d’inséparables contradictions que l’on retrouve dans deux exemples : le split-screen du coup de téléphone entre Augie Steenbeck et le grand-père qui, en plus d’être le signe avant-coureur d’une relation à distance, annonce leur rassemblement prochain ; et le passage du noir et blanc à la couleur, symbolisant l’enchevêtrement entre dimension réelle et dimension fictive.

Cette inséparable contradiction du noir et blanc et de la couleur se cristallise dans une scène étonnante, même pour le style andersonien, qui va tendre le récit dans sa construction retors et son émotion à double entrée. A la fin du film, Conrad Earp cherche à bien retranscrire le sommeil des comédiens sur scène et décide d’appeler à l’aide à un professeur, joué par Willem Dafoe, et ses élèves (qui s’avèrent être certain.e.s interprètes de la pièce déployée sous nos yeux). Tandis qu’une démonstration collective est faite, Jones Hall, invité pour l’occasion de ce brainstorming, se lève et dit : « Tu ne peux pas te réveiller si tu ne t’endors pas ! / You can’t wake up if you don’t fall asleep ! ». Lui comme quelques autres répètent la même phrase à Conrad Earp, avant que celle-ci ne soit entonnée par tout le monde autour de lui. Le noir et blanc des coulisses se transforme soudainement en couleurs dès lors que la fameuse phrase est prononcée, avant de revenir au noir et blanc. Il est difficile de comprendre cette transition soudaine entre les deux régimes d’image, mais j’imagine qu’elle s’agence exactement quand la phrase est prononcée parce que celle-ci désigne un état d’illusion provoquée par une œuvre d’art (état de fiction), et que sans cet abandon il est impossible d’aboutir à une forme de connaissance ou tout simplement à une forme d’éveil (retour au réel). Ce que parviendra à faire Jones Hall quand il prononce la réplique « All my pictures came out » sur le balcon, encore une fois par le biais de la mise en scène, comme démontré plus haut : s’abandonner à son personnage pour comprendre la raison d’être de ce dernier, dans la fiction, mais aussi pour mieux comprendre la pièce.

Ce qui est quand même très étonnant avec cette séquence, c’est qu’elle constitue une sorte de zone grise dans le film, quand bien même Wes Anderson (malgré un goût pour la fragmentation, notamment temporel) reste un cinéaste assez rectiligne et facile à suivre. L’explosion de l’enchevêtrement entre les couleurs et le noir et blanc, sorte de désœuvrement qui agit tel un climax, se fait par des raccords brutaux dans l’axe, suivi de dézooms, qui viennent ajouter de l’étrangeté à la séquence, filmant les regards totalement perdus des interprètes au milieu d’une salle encore en plein exercice de somnolence. La fin de la séquence se veut encore plus cryptique avec l’arrivée de l’alien joué par Jeff Goldblum, météorite à la main, en train de sortir de sortir à la salle, tandis que la caméra le suit par un travelling arrière dans l’axe, s’achevant sur le présentateur, dans le coin inférieur droit du cadre, se retournant vers nous silencieusement. Wes Anderson n’échappe pas ici à une forme de surplus qui peut plomber son propos, pourtant il est clair pour moi que cette séquence aide à saisir le sous-texte extrêmement profond du film selon lequel le lâcher-prise est indissociable à la lecture de l’œuvre plutôt qu’au contrôle (ou au remodelage constant) au sein de celle-ci : défier pour apprendre, s’abandonner pour comprendre, désœuvrer pour créer. Les mouvements de caméra panoramiques montrant la bourgade d’Asteroid City à la toute fin du film sont par ailleurs les mêmes que ceux qui nous font entrer dans la fiction de la pièce au début, mais dans un sens inverse (comme lorsqu’on ferme un livre, clôturant ainsi l’histoire).

Il manque du coup une dernière séquence, douce et jubilatoire, pour conclure sur cette virtuosité de ce même sous-texte : la scène de la rencontre avec l’extraterrestre. Par le biais du stop-motion, l’alien est montré lui aussi comme une image à-côté, qui arrive dans le récit avec le souci de l’étrangeté par un autre régime d’image, mais en même temps empli d’une connexion avec tous les niveaux abordés dans ce texte. Sujet au jeu de rôles, car il apparaît sous des traits animés (dans la fiction) en même temps d’être incarné par Jeff Goldblum (dans les coulisses). Sujet aussi à un jeu, car il ne faudra décidément jamais oublier ce champ-contrechamp avec Augie Steenbeck, lorsque celui-ci le prend en photo, et qu’il prend la pose avec la météorite dans les mains. Une rencontre extraordinaire qui aboutit sur une complicité. Et enfin, son apparition est une mise en scène magistrale, rythmée par la composition quasi-féérique d’Alexandre Desplat, une simplicité dans le cadre, sans oublier le rôle de pivot dans le scénario : la scène intervenant à la quasi-moitié du film, comme pour créer un effet gravitationnel vis-à-vis de ce qui s’est passé avant, et après. D’ailleurs, la scène de rêve qui devait rassembler Augie et la mariée morte devait se passer sur la planète de l’alien. Lui aussi fait graviter autour de lui des enjeux de duplicité, d’interrogations, et d’émotion puisqu’il est la source (le lieu) d’une scène qui va permettre à Augie de comprendre.

Pourtant, suite à cette rencontre avec l’alien, quand Midge Campbell demande à Augie s’il se sent différent suite à cet épisode, il répondra : « I don’t feel anything at all ». Signe que le chemin vers l’émotion, chez Wes Anderson, autant pour ses personnages que sa mise en scène, est gigogne : faits de vide dans lequel s’emboîtent trouble identitaire et néant émotionnel, à remplir par le souci de la compréhension, du défi et du jeu que l’on propose aux autres, mais aussi à soi-même. Un objet de cinéma qui ne cesse de parler de lui : et comme cela parle de cinéma, forcément, il arrive à tout.

Laisser un commentaire